기술이 창작을 복제 가능한 것으로 만들 때마다 사람들은 "예술이 죽었다"고 외쳐왔다. 사진기가 등장하자 화가들은 통곡했다. MP3가 나왔을 땐 음반사들이 절망했다. 하지만 회화는 ‘빛의 순간’을 담는 인상파로 다시 태어났고, 음악은 스트리밍 구독이라는 생존 전략을 만들어냈다.

기술이 복제의 위협을 몰고 왔지만, 시장은 그럴 때 마다 '진짜를 가려내는 방법'을 찾아냈고, 그 과정에서 새로운 가치가 태어났다.

"진짜를 지켜라!"

AI가 사실상 무한 복제를 할 수 있는 시대, 사람들은 오리지널의 어떤 가치를 새롭게 찾아낼 수 있을 것인가. 영화배우들은 AI가 생성한 ‘배우’ 보다 잘하는 것이 분명 있다. 그러나 기술의 발달로 AI배우의 그 ‘어색함’이 사라진 뒤에도 그럴까? CG(컴퓨터그래픽)로 만든 괴물과 싸우는 영화 속 배우는 진짜고 괴물은 가짜인가? 하지만 그 ‘가짜 괴물’이 없으면 배우는 누구와 싸우며 연기를 한단 말인가? 중요한 건 누가 진짜냐 하는 이분법이 아니다. "어떤 의도로, 누구의 책임으로 만들어졌는가"가 핵심이다.

열심히 책을 읽고 공부한 사람이 쓴 논문과 AI를 시켜서 ‘쉽게’ 쓴 논문은 분명히 가치가 달라야 한다는 주장은 일면 타당하다. 그러나 AI를 활용한 가상 실험의 경우는 오히려 그 가치가 실제 실험보다 유용할 때가 더 많다. 위험하지도 않고 비용도 적게 들고 시행착오도 줄여준다. 화학연구자들의 연구 시간을 획기적으로 줄여준 공로로 AI 연구자는 지난해 노벨화학상을 받았다.

이렇게 이분법이 통하기 어려운 데도 복제와 오리지널을 구분하려는 시도는 계속되고 있고 이미 큰 비즈니스가 됐다. 대만 기업 넘버스 프로토콜은 창작물이 만들어진 순간의 디지털 지문(해시)을 블록체인에 기록한다. 한 글자라도 바뀌면 해시값이 달라져 복제나 위조는 바로 들통난다. 싱가포르의 스타트업 트윈쓰리는 아예 창작자 개인에게 ‘영혼결속 토큰’을 부여해, 사람 단위의 창작 추적이 가능하도록 했다.

이미지 분야에선 구글 딥마인드의 신스아이디(SynthID)가 픽셀 속에 보이지 않는 워터마크를 삽입해 원본 여부를 가린다. 니콘은 신형 카메라 Z6III에 전자서명 기술을 탑재해 셔터가 눌리는 순간부터 모든 메타데이터를 기록한다.국내에선 무하유의 ‘카피킬러’가 GPT 기반 AI 탐지 기능을 제공하며 대학과 출판계의 표준 감별 도구로 자리잡았다.

AI 시대, 창작자의 책임 선언

오리지널의 재산권을 보호하기 위한 이런 도구들은 필요할 것이다. 특허나 지식재산권이 만들어진 이유와 같다. 그러나 오히려 AI라는 생상성 향상 도구를 제대로 써보지도 못하게 하는 우를 범할 수도 있다.

필자가 자주 하는 얘기지만, 포털 사이트에서 1초면 검색할 수 있는 ‘1960년 노벨화학상 수상자’ 같은 문제를 앞에두고 어느 고등학교 최고 수재는 ‘도전 골든벨’ 최종 단계에서 마치 죄인처럼 고개를 숙인다. 웃지 못할 코미디 같은 일이 벌어지는게 현실이다.

직접 작곡하면 작품이고 AI 작곡 프로그램을 사용하면 가짜인가? 수정에 하루 걸리던 외주 디자인 품질이 과연 지금 생성형 AI에서 무료로 제공받아 만드는 수준 보다 비교할 수 없을 정도로 높았던가? AI의 도움을 받아 10권이 아니라 100권짜리 초장편 소설을 쓰면 ‘반칙’인가?

이런 문제 의식을 가진 디지털 창작자들이 늘어나면서 기득권들이 유지하고 있던 ‘그들만의 리그’는 더 빠른 속도로 무너질 것이다. 물론 진짜와 가짜, 오리지널과 복제, 인간과 기계 논쟁은 한 동안 계속 될 것이다. 그 과정에서 오리지널을 보호하려는 비즈니스도 더 발달할 것이고, 그와 상관없이 AI의 생산성을 활용하는 사람들도 더 많아질 것이다.

이미 세계적인 학술지 조차 이를 허용하는 분위기다. <네이처>와 <사이언스>는 AI 도구 사용 시 반드시 논문 본문이나 감사의 글에 이를 명시하도록 요구하는 새로운 투명성 기준을 시행하고 있다. 경계가 희미해지는 만큼 직업 윤리에 맡기는 분위기라는 얘기다. 투명성 기준이란 개념을 쉬운 말로 하면 이렇다. “숨기면 표절이고, 밝히면 협업이다.”

이 칼럼 역시 AI와 협업해 쓰고 있다. AI는 수많은 해외 자료를 검색해 적절한 것을 빠르게 정리했다. 논리와 팩트 체크도 항상 해주는 일이다. 칼럼니스트가 AI 덕분에 편해진 것만은 절대 아니다. 책무는 더 많아졌다. 기획자로서 어떤 문제를 꺼낼지 결정하고, 해설자로서 복잡한 현실을 독자 눈높이로 풀어내며,윤리 감시자로서 투명성과 책임의 기준을 세워야 한다. 일의 범위가 달라지는 것으로 봐야 옳다.

나는 앞으로도 계속 AI와 협업 하며 글을 쓸 것이다. AI 덕분에 국립도서관 색인까지 뒤지지 않아도 되는 것에 감사할 뿐이다. 대신 이렇게 선언한다.

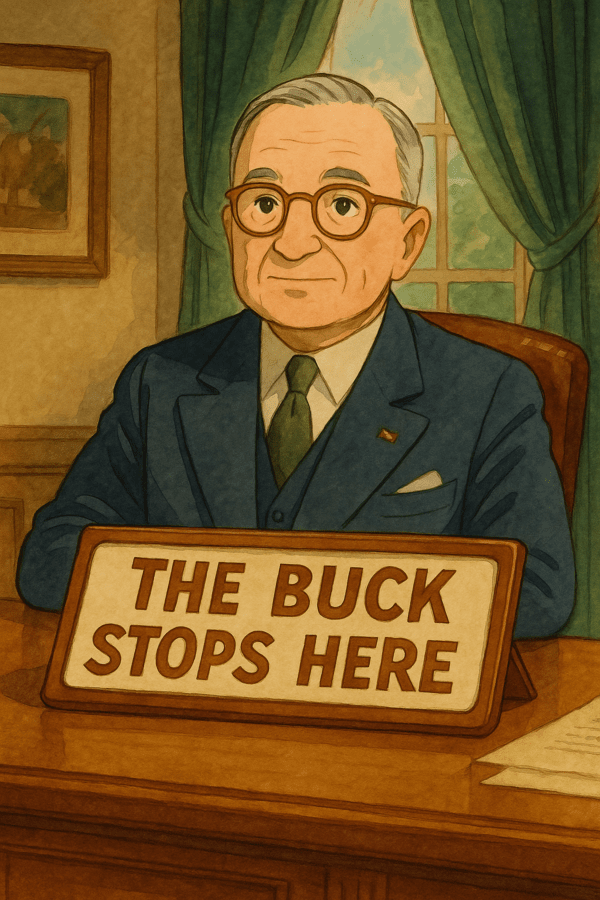

“모든 책임은 내게 있다(The buck stops here).”

해리 트루먼 미국 전 대통령 집무실에 놓인 명패의 문구로 유명한 이 문장이 오늘 AI 시대를 살아가는 모든 창작자에게도 여전히 유효하다. 오리지널은 결국 태도의 문제 아닐까.

권영설 주필 yskwon@kmjournal.net

![[동학] 카카오톡 친구탭, 결국 12월 롤백… “격자형 피드는 선택 옵션으로”](https://cdn.kmjournal.net/news/thumbnail/custom/20251126/5517_10550_1119_1763853080_120.jpg)

![[테크 칼럼] 제미나이3, GPT-5.1을 넘다…AI는 이제 ‘일을 대신하는 시대’로 간다](https://cdn.kmjournal.net/news/thumbnail/custom/20251126/5457_10454_4847_1763621329_120.jpg)